Memunggungi Laut, Mengundang Mangkrak: Ironi Kios ‘Kegagalan’ di Pantai Karapyak

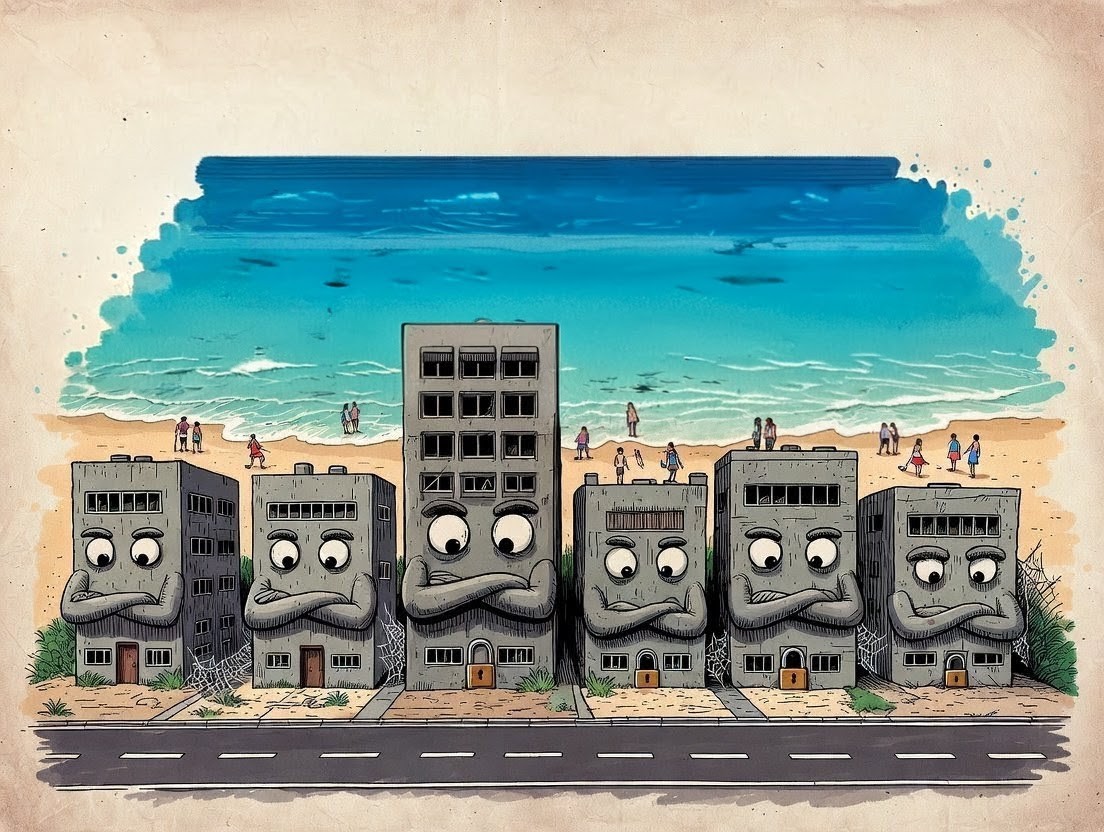

Di pesisir Pantai Karapyak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, sebuah monumen kegagalan perencanaan tengah dipertontonkan. Deretan bangunan kios milik pemerintah kabupaten berdiri gagah dengan struktur beton permanen. Namun, kemegahan itu sunyi. Rolling door terkatup rapat, gembok terkunci berkarat, dan debu menebal di sudut-sudutnya.

Bangunan ini adalah bagian dari proyek penataan Pantai Karapyak pada 2020 yang menelan anggaran hingga Rp 3,1 miliar—termasuk jalur pedestrian dan gazebo. Namun, khusus untuk sentra oleh-oleh ini, uang rakyat seolah menguap menjadi onggokan beton tak bertuan. Penyebabnya terdengar sepele namun fatal secara ekonomi: posisi bangunan yang membelakangi pantai.

Melawan Aksioma Wisata Bahari

Dalam hukum dasar pariwisata bahari, “pemandangan” adalah komoditas utama. Wisatawan datang untuk melihat laut, dan naluri pedagang adalah bertahan hidup di mana keramaian itu berkumpul.

Apa yang terjadi di Karapyak adalah antitesis dari logika tersebut. Kios-kios plat merah ini dibangun menghadap aspal jalan, seolah menafikan pesona Samudra Hindia yang bergemuruh tepat di belakang punggungnya.

Ketua Pedagang Pantai Karapyak, Yanto, tak berlebihan menyebut desain ini sebagai “kesalahan fatal”. Bagi para pelaku usaha kecil, menempati kios mewah tanpa akses visual ke pantai sama saja dengan bunuh diri ekonomi. Mereka paham betul, wisatawan enggan mampir ke toko yang “buta” terhadap pemandangan. Akibatnya, kios yang seharusnya menjadi lumbung rezeki, kini mangkrak.

Efek Domino: Kumuh di Bibir Pantai

Kekosongan fungsi fasilitas resmi ini memicu efek domino yang merusak. Ketika negara gagal menyediakan ruang usaha yang layak secara ekonomi, para pedagang mencari jalan tikus.

Mereka mendirikan lapak-lapak semi-permanen di titik-titik yang jauh lebih strategis—tepat menghadap laut—meski harus menabrak aturan sempadan pantai. Kasatpol PP Kabupaten Pangandaran mencatat setidaknya puluhan bangunan liar baru menjamur di tanah warga dan selatan jalan.

Hasilnya adalah ironi ganda: bangunan pemerintah yang rapi tapi kosong, versus lapak liar yang hidup tapi semrawut. Keindahan Karapyak yang dikenal sebagai “Wisata Sejuta Karang” kini tertutup oleh atap terpal dan bangunan kayu seadanya. Polemik ini bukan sekadar soal pedagang nakal, melainkan buah dari ketidakadilan tata ruang yang memicu konflik horizontal antar-pedagang.

Pelajaran Mahal Perencanaan Top-Down

Kasus Pantai Karapyak adalah cermin buram pembangunan infrastruktur yang bersifat top-down. Pemerintah membangun berdasarkan ketersediaan anggaran dan desain di atas kertas meja birokrasi, tanpa benar-benar mendengar denyut kebutuhan “end-user”—dalam hal ini, pedagang dan perilaku wisatawan.

Membongkar bangunan yang sudah berdiri kokoh dengan biaya miliaran tentu bukan pilihan bijak; itu hanya akan menambah daftar panjang pemborosan anggaran negara. Seperti saran para pedagang, alih fungsi bangunan atau rekayasa ulang arsitektur mungkin menjadi solusi jangka pendek yang paling rasional.

Namun, pelajaran terpentingnya harus dicatat tebal: Pembangunan infrastruktur wisata tidak boleh abai terhadap sosiologi dan perilaku manusia.

Gedung bisa dibangun sekuat baja, tapi jika ia memunggungi potensi utamanya, ia hanya akan menjadi onggokan beton tak bernyawa. Pemkab Pangandaran harus segera turun tangan memperbaiki kesalahan fundamental desain ini, sebelum Pantai Karapyak benar-benar kehilangan pesonanya.